Recentemente, dia 25 de janeiro de 2025, completam-se 190 anos da revolta ocasionada pelos escravizados islâmicos de origem africana no Brasil, onde as ruas de Salvador, capital do Estado da Bahia, foram palco do levante que mobilizou cerca de 600 escravizados na luta contra a escravidão, tornando-se uma das maiores revoltas do período colonial brasileiro, a chamada Revolta dos Malês. Terei como base a obra “Rebelião Escrava no Brasil: a história do levante dos Malês em 1835”, de João José Reis, e também tratarei da elucidação dos termos “Escravos/Escravizados”.

Durante a formação do historiador nas universidades e outros meios acadêmicos, o uso das palavras, ou melhor, a terminologia, é de suma importância para entendermos os conceitos adequados ou não quando estamos tratando de certo período ou mesmo se certa palavra ou conceito não se adequa mais. A terminologia também faz parte da luta pela identidade e, dependendo de como o historiador a aplica, pode sugerir uma posição crítica. Sendo assim, o uso do termo “escravo” deixou de ser utilizado pelos historiadores por remeter à ideia de alguém que nasceu com tal condição, quando, na realidade, sabemos bem que os homens e mulheres africanos foram retirados à f escravizados pelos portugueses e demais nações europeias para o trabalho nas colônias.

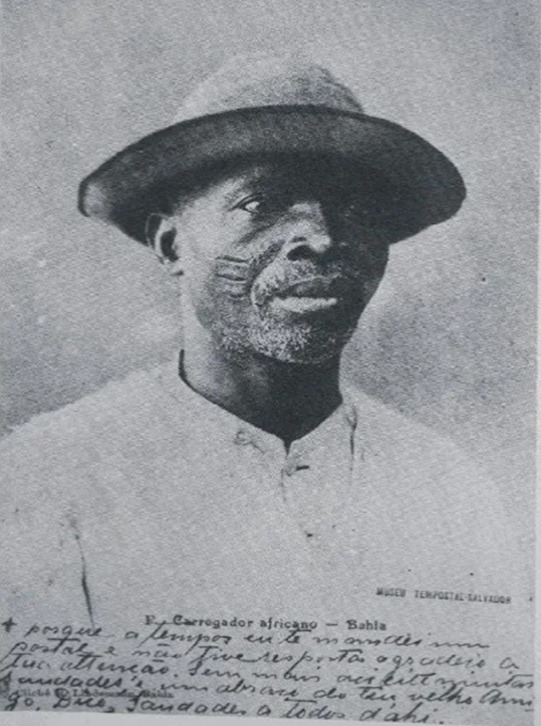

Portanto, passados mais de 300 anos de colonização e escravização no então período imperial conhecido como “Regencial”, no Brasil, o número de homens e mulheres africanos escravizados era grande, principalmente em estados como Rio de Janeiro e Bahia, onde estavam os principais portos de desembarque de navios negreiros, onde muitos contingentes de africanos de origem islâmica desembarcaram. João José Reis afirma: “No século XIX vieram sobretudo haussás, iorubás (ou nagôs) e povos vizinhos, vítimas dos distúrbios políticos e religiosos que devastaram seus países”¹. Em Salvador, onde a população negra era quase a metade de toda a cidade, havia diversos grupos africanos. Ainda em Reis: “O único grupo étnico cujos membros parecem ter, na maioria, abraçado o islã antes de chegar à Bahia era o haussá; talvez também seus vizinhos, os nupes (chamados “tapas” na Bahia), e os bomus. A maioria dos nagôs, etnia majoritária na província, permanecia adepta do candomblé”. Os mesmos se dividiram em escravizados de ganho, os quais tinham mais liberdade pela cidade para comercializar. Também havia negros libertos. O autor explica que o termo “Malê”, que origina do iorubá “Imale”, significa muçulmano ou islã.

Africano Nagô, reconhecido pelas marcas no rosto.

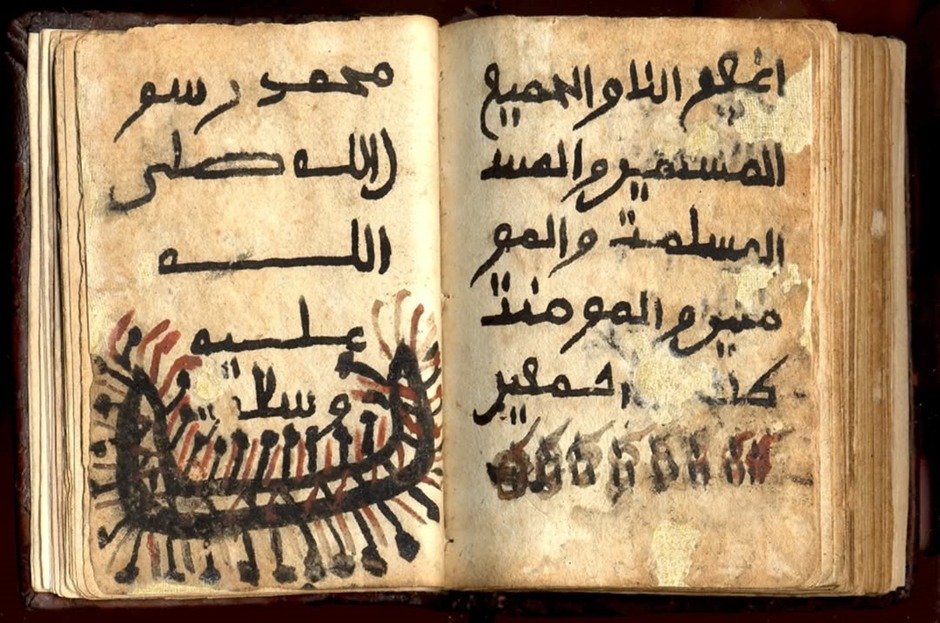

No início de 1835, esses grupos estavam conspirando para a realização de uma grande revolta com o objetivo maior de libertar os escravizados islâmicos e instaurar uma república islâmica no Estado. É válido ressaltar que a intenção não era nada amigável para aqueles e aquelas que não fossem muçulmanos e, principalmente, para com os brancos. Os mesmos se reuniam às escondidas, sabiam ler e escrever, algo raro na comunidade negra, comunicavam-se em árabe e realizavam leitura do Alcorão nas casas de seus líderes.

Fragmentos de páginas em Árabe, encontrado com os Malês.

A rebelião de 1835 estava marcada para começar na madrugada de domingo, 25 de janeiro, na festa de Nossa Senhora da Guia. Esta data é particularmente importante porque faz parte do ciclo de festas da comunidade Bonfim, ou seja, as autoridades estariam festejando. Entretanto, na noite de sábado, ao retornar ao seu lar na Rua do Bispo, o liberto Domingos Fortunato contou para sua esposa, Guilhermina Rosa de Souza, acerca do grande movimento que se aproximava. Após a mesma ouvir mais conversas sobre a revolta, principalmente que, quando os escravizados saíssem para buscar água nas fontes, seriam chamados a dar início ao levante. Em uma demonstração de lealdade à ordem dos senhores, Guilhermina procurou André Pinto da Silveira, seu vizinho branco, e contou a ele e a seu patrono, Souza Velho, os planos da rebelião. Os mesmos procuraram os juízes de paz, que, por conseguinte, foram até o palácio realizar a denúncia ao presidente Francisco de Souza Martins, onde, ainda na noite do dia 24 de janeiro, já havia reforçado toda a guarda municipal, que foi ordenada a realizar revistas nas casas dos escravizados. Assim sendo, na madrugada do dia 25, os juízes de paz da Sé, juntamente com a patrulha, chegaram a um sobrado de dois andares, onde havia denúncia de movimentações estranhas de “pretos” no andar debaixo. Ali estava um grupo de negros, junto com Manoel Calafate e Aprigio.

Não conseguindo despistá-los, a patrulha insistiu em adentrar a loja. No interior, estavam sendo dados os últimos passos para a revolta e uma ceia muçulmana, quando os soldados entraram e estavam prestes a arrombar a porta de acesso à reunião. A mesma foi aberta. Num momento inesperado, um contingente de cerca de 50 a 60 africanos apareceu, atirando com armas e empunhando espadas, enquanto gritavam “mata soldado” na língua árabe. Reis, em sua obra, traz o relato de um soldado da guarda municipal no dia do levante: “Luís Tavares Macedo, 32 anos, guarda nacional e solicitador da Justiça e da Fazenda, relembra vivamente o que viu e ouviu da janela de sua casa na Ladeira da Praça: ouvira tiros e vozeirios; ao correr à janela para ver de onde era o rumor, vira um grupo de pretos africanos de bar retes brancos e camisas grandes por cima das calças, armados de espadas, se encaminhando em direção à Praça do Palácio, e um pouco atrás desse grupo, via outro também armado de espadas” […].

Por fim, a revolta foi levada para as ruas da cidade. Os revoltosos invadiram a cadeia da cidade para libertar Pacífico Licutan, outros presos e roubar armas, mas, sem sucesso, tiveram que recuar. Ao passar das horas da rebelião, o pouco poder de fogo comparado ao da guarda municipal foi fator determinante para o fracasso, além, é claro, da delação, pois não estavam totalmente preparados para realizar a revolta. Os escravizados contavam com poucas armas de fogo, tendo somente armas brancas, assim necessitavam de uma luta corpo a corpo. De pronto, podemos perceber a disparidade de poder quando analisamos as mortes ocorridas nas batalhas, sendo cerca de 70 negros mortos, em contrapartida a menos de 10 por parte das guardas.

Ao final, a última batalha ocorreu no local chamado Água dos Meninos, onde os revoltosos foram encurralados e tiveram sua revolta sufocada. Os negros capturados sofreram severas punições, como a pena de morte, mas a maioria foi açoitada, levada para campos de trabalho e cerca de 500 foram expulsos do Brasil de volta à África. É importante mencionar que as penas de açoites podiam variar entre 300 e 1.200 chicotadas, ocorridas durante vários dias. Um exemplo é o idoso Pacífico Licutan, que recebeu a sentença de 1.200 chibatadas; outros condenados chegaram a morrer devido à punição. Mesmo a rebelião sendo sufocada e seus adeptos punidos, a revolta instaurou um medo enorme em todas as províncias, fazendo com que as autoridades ficassem mais temerosas e vigilantes em relação aos escravizados.

_______

[1] – REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil: A História do Levante dos Malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

[2] FYADUB: MÚSICA, CULTURA E INFORMAÇÃO. A Revolta Dos Malês, 12 nov. 2011. Disponível em: https://www.fyadub.com.br/2011/11/revolta-dos-males.html. Acesso: 22 jan. 2025.

[3] @IHGB.OFICIAL. Relíquia da Revolta dos Malês, 20 nov. 2024. Disponível em: https://www.instagram.com/p/DCnFY08pXM8/?igsh=Z3EyaXkzN29lcHpw. Acesso: 22 jan. 2025.

Ruimar Cavalcante do Carmo Junior – Bacharelando em História pela Universidade Federal do Acre (Ufac). Membro/redator da coluna Escavando História.