Por Eduardo Silveira Netto Nunes

“O colonialismo não deixou de afirmar que o negro é um selvagem”

Frantz Fanon

Os condenados da terra, (2010, p. 245)

É comum ainda escutarmos que não existe racismo no Brasil!

Que não existiu e nem existe conflito racial no país.

Que o Brasil é uma grande democracia racial fruto do encontro entre três raças – indígena, negra (africana), branca (europeia)- e que vivemos em harmonia.

Que somos mestiços e mestiças e nossa mestiçagem sobrepassa qualquer outra variável racializante.

Que esse encontro entre raças sem conflitos, nos fez um povo feliz, festivo, alegre.

Se você concorda com essas afirmações e outras tantas semelhantes, convido que continue a leitura, pois quero conversar com você!

Como bem sabemos, o homo sapiens sapiens, do qual todos e todas somos parte, teve seu aparecimento no continente africano ao redor de 200 mil anos atrás, o que nos faz a todos e todas filhos e filhas, pelo menos remotamente, de África. Se bem é verdade ser equivocado dizer que a África é um continente apenas povoado por população negra, tendo em vista a diversidade étnico-racial historicamente presente no seu território, é correto dizer que no imaginário comum e nas representações que os países ocidentais criaram para o continente, África é África negra.

De outra parte, isto que hoje conhecemos como Brasil, habitado há milhares de anos pelos povos originários, começou a ser invadido e ocupado, paulatinamente, pelos colonizadores europeus desde 1500. Assim como o Brasil, o continente americano, incluindo o atual território dos Estados Unidos, passaram por processos semelhantes, combinando invasão e ocupação por portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses/britânicos, franceses.

Os europeus colonizadores e invasores na busca por extrair riquezas do continente americano acabaram por inventar diferentes expressões daquilo que pode ser chamado como empreendimento ou empresa colonial. Essas empresas coloniais desenvolveram diferentes estratégias para, violentamente, produzir riqueza. A produção da riqueza colonial demandava uso intensivo de mão de obra em condições de exploração intensa e desumanizadora, e é aqui que os povos africanos passaram a fazer parte da história do atual Brasil e dos demais países do continente americano.

Desde 1514 até 1866, ao redor de doze milhões de pessoas (12.521.337, segundo a base de dados Slave Voyages) foram forçosamente convertidas em escravizadas, provenientes da África negra (África subsaariana) e submetidas à migração forçada para o continente americano, configurando um movimento diaspórico extremamente cruel e diretamente relacionado com a criação do sistema mundo capitalista na qual essa massa humana, autoritariamente subalternizada e explorada, foi inserida (Mbembe, 2018).

A brutal colocação dos seres humanos submetidos à escravização, provenientes da África, e de seus descendentes afro-americanos, que, em larga medida, continuavam vivenciando essa mesma submissão forçada, implicou também a formulação pelos opressores brancos de relações hierarquizadas para com esses sujeitos. A hierarquização das relações sociais pelos colonizadores europeus nessas sociedades americanas (Brasil, Estados Unidos, Colômbia etc.) implicou na construção inventiva de novas hierarquias, hoje chamadas de étnico-raciais, para dar conta de legitimar e justificar privilégios dos brancos, e a subalternização das pessoas africanas e seus descendentes na América, seja sob a condição de livres ou submetidas à escravização.

Se a designação na linguagem colonizada, para o caso do Brasil escravista, de termos como “preto”, “mina”, “negro”, “crioulo”, “cabra”, “pardo”, “mulato” nem sempre presumia a condição de escravizado, para brancos, da elite ou não, reconhecer as pessoas como não brancas reafirmava o seu sentimento de superioridade em relação às pessoas africanas ou afrodescendentes. Antes da existência do racismo como ideologia e prática hierarquizante das relações sociais, a discriminação pretendia atribuir e atribuía aos identificados como não brancos papéis subalternizados e inferiorizados na vida social, naturalizando as violências, os abusos, a exploração e a desumanização sofrida por essas pessoas.

Com as dinâmicas que levaram ao fim da escravização no continente americano ao longo do século XIX, chegando ao seu fim no Brasil, formalmente, em 1888, com a lei Áurea, brancos organizaram, pouco a pouco, nova diretriz simbólica com implicações na vida concreta dos não brancos, o racismo e, então, a nova hierarquia racial, na qual brancos, europeus ocidentais e deles descendentes, ou a eles assemelhados, passavam a ocupar o topo racial da civilização e os demais povos, em especial, africanos e afrodescendentes, a base racial, sendo vistos de modo animalizados e incivilizados. A invenção do racismo e a atribuição de características inferiorizadas aos povos africanos e afrodescendentes teve suporte em teóricos e ideólogos racistas e em sociedades atravessadas por privilégios fruídos pelos brancos e que manuseavam preconceitos e se beneficiavam da iniquidade, da injustiça, da desumanização, da exploração, da segregação e da violência construída em sociedades racializadas e racistas.

O racismo foi sendo útil para brancos pois permitia a eles regularem e manterem as desigualdades, as arbitrariedades e a reprodução das dinâmicas de exploração e subordinação de contingentes significativos da população, fosse escravizada ou livre. No Brasil o racismo teve expressões diversas, legais, institucionais, políticas, econômicas e demográficas.

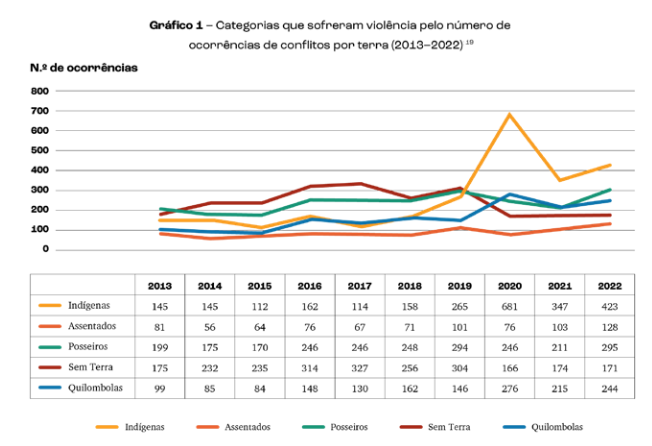

Em 1850, com a Lei de Terras, por exemplo, praticamente se declarava guerra aos quilombos e posseiros negros, livres ou não, pois tornava a presença deles em seus territórios uma ilegalidade. Situação que começou a ser revertida com maior expressividade apenas com o reconhecimento das terras quilombolas, quase um século e meio depois, na Constituição de 1988, sendo que sua efetiva demarcação ainda em está em curso. Hoje temos cerca de 207 terras quilombolas tituladas e outros 1.807 processos aguardando apreciação, configurando, ainda, a reprodução da estrutura racista nas questões fundiárias no país (IBGE, 2019 e 2023) (Mapa 1). Territórios conquistados com muita resistência, luta e re-existência que ainda são atravessados por tensões e ameaças como revela anualmente os relatórios “Conflitos no Campo” (Quadro 2) (CPT, 2022).

O Código Penal Brasileiro, de 1891, como que também buscava impor uma resposta racista violenta e restritiva a todos os corpos negros, agora livres do jugo da escravização. O espírito do código foi de criminalizar a pobreza e facilitar a restrição de liberdade e o encarceramento das pessoas que não se enquadrassem nos parâmetros desejados pelas elites brancas. O envio de pessoas para colônias correcionais, prisões, casas de correção foi o início de uma longa história da racialização das políticas repressivas e de encarceramento em massa de pessoas negras e que hoje se cristaliza em números absurdos de 68,2%, cerca de 440 mil pessoas de um total de 826.740 mil, da população vinculada ao sistema carcerário brasileiro, ser negra (BRANDÃO; LAGRECA, 2022, p. 309).

O racismo demográfico se traduziu, entre outros, pelas políticas racistas levadas a termo pelo Estado brasileiro desde 1880, aproximadamente, de branqueamento populacional pelo estímulo e facilitação de imigração para o país do que se consideravam raças civilizadas, em especial, da Europa ocidental, e restrição quando não vedação de imigração de populações de origem africana. Se em mais de trezentos anos do ingresso forçado de cerca de 4 milhões de pessoas africanas escravizadas aportaram no Brasil, com as políticas de branqueamento entre 1884 e 1933, chegaram nos portos brasileiros: 1,4 milhão de Italianos; 1,2 milhão de Portugueses; 600 mil de Espanhóis; 130 mil de Alemães (IBGE, s.d). Essa política racista acabou implicando em uma mudança na configuração da “cor” predominante dos brasileiros: enquanto em 1890, tínhamos 8 milhões de negros, e 6 milhões de brancos, em 1940, 26 milhões eram brancos e 14 milhões eram negros (IBGE, s.d).

O racismo econômico foi sendo expresso ao longo da história, iniciando pela exploração desumanizadora imposta pela escravização e inserção da população negra em trabalhos braçais, pesados e desqualificados, geralmente com baixíssima remuneração. A continuidade desse racismo tem expressão ainda hoje: * “56,1% da população em idade de trabalhar, os negros ocupam apenas 33,7% dos cargos de direção e gerência”; * “Entre os desocupados, 65,1% são negros”; * “negros ganham 39,2% menos do que os não negros, em média” (Fonte: Dieese, 2023). Como parte do capitalismo, o racismo nutre e alimenta a iniquidade e a desigualdade, desde sempre.

O racismo político foi tendo tradução com a exclusão da cidadania por séculos da população negra, e quando passou a ser passível de ser cidadã de maneira mais ampla, a ordem política renovou a prática de fazer a proscrição racial de negr@s da esfera política com criação de barreiras diretas (renda, propriedades, escolarização) ou indiretas (instituições partidárias dominada por homens brancos e por elites econômicas). Considerando os dados atuais do Brasil, Senadores, apenas 25% são negros; Deputados Federais, apenas 26,32%; Deputados Estaduais, apenas 32,84 são negros; Prefeitos, 32 % são negros; Vereadores, 44% são negros (Leite, 2022, p. 99).

A conversão de pessoas em negros dentro das ideologias racistas, ao longo da História patrocinou e construiu relações sociais fundadas na desigualdade, na discriminação, no preconceito, dentro do racismo ser uma pessoa negra é suportar um estigma e uma condição contra a qual é indispensável lutar, resistir, re-existir, transformar, suplantar e materializar uma sociedade antirracista! No início do século XX, o afro estadunidense W.E.B Du Bois, denunciava que o principal problema a ser superado nos Estados Unidos era o “problema do racismo” (Du Bois, 1999).

Parafraseando Silvio Almeida, conscientes de que o “racismo é parte da estrutura social”, que foi forjada ao longo de mais de cinco séculos, silenciar diante dele nos torna ética e politicamente responsáveis pela sua manutenção e reprodução! A mudança depende, antes de tudo, da adoção de posturas, ações e práticas antirracistas (Almeida, 1999, p. 52)!

O racismo aos quais as pessoas negras foram e continuam sendo submetidas impede-nos de afirmar que não existe racismo no Brasil; impede-nos de dizer que o Brasil foi, em algum tempo, uma “democracia racial”; impede-nos de afirmar que somos frutos de “três raças”. O racismo que atravessa as relações sociais e de poder exige de cada um de nós o combate para que possamos, um dia, quem sabe, dizer: não existe racismo no Brasil!

Mas, enquanto o racismo continuar a atravessar o nosso dia a dia e estiver entrelaçado nas estruturas que constituem nossa realidade, necessitamos construir relações antirracistas em favor da igualdade racial.

Por: Eduardo Silveira Netto Nunes. Pesquisador do NEABI-UFAC. Docente de História/CFCH-UFAC. Doutor em História Social (eduardo.nunes@ufac.br)

____________

Referências:

Imagem principal: Coalizão Negra por Direitos. Capa do site

https://comracismonaohademocracia.org.br/

Slave Voyages – Portal com informações sobre as migrações forçadas de pessoas escravizadas para o continente americano: https://www.slavevoyages.org/

ALMEIDA, Sílvio. Racismo estrutural. São Paulo: Pólen, 1999.

BRANDÃO, Juliana. LAGRECA, Amanda. O delito de ser negro – atravessamentos do racismo estrutural no sistema prisional brasileiro. In: FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, p. 308-319, 2023. Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/07/anuario-2023.pdf Acesso em: 29/11/2023

Comissão Pastoral da Terra. Conflitos no Campo Brasil 2022. Goiânia-GO: Centro de Documentação Dom Tomás Balduino, CPT, 2022. Disponível em:

https://www.cptnacional.org.br/downlods?task=download.send&id=14302&catid=41&m=0 Acesso em 29/11/2023

DU BOIS, W.E.B. As Almas da Gente Negra. Tradução de Heloisa Toller Gomes. Rio de Janeiro: Lacerda, 1999.

DIEESE. As dificuldades da população negra no mercado de trabalho. São Paulo: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), 2023. Disponível em: https://www.dieese.org.br/boletimespecial/2023/conscienciaNegra2023.html Acesso em 01/12/2023

Fanon, Frantz. Os condenados da terra. Juiz de Fora, MG: Ed.UFJF, 2010;

IBGE. Mapa de localidades quilombolas estimadas por municípios em 2019. Documento digital. Governo Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2019. Disponível em: https://dadosgeociencias.ibge.gov.br/portal/apps/sites/#/quilombolas Acesso em 29/11/2023;

IBGE. Processos abertos para titulação de terras quilombolas, 2023. Documento digital. Governo Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 2019. Disponível em: https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/processos_regularizacao_abertos_29.11.23.pdf Acesso em 01/12/2023;

IBGE. Estatísticas do povoamento. Evolução da população/cor. S.d. Disponíveis: https://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-povoamento/evolucao-da-populacao-cor.html Acesso em 01/12/2023;

IBGE. Estatísticas do povoamento. Imigração por nacionalidade (1884/1933). S.d. Disponíveis: https://brasil500anos.ibge.gov.br/estatisticas-do-povoamento/imigracao-por-nacionalidade-1884-1933.html Acesso em 01/12/2023;

Leite, Geraldo. Racismo estrutural e representação política. Agenda brasileira, Ano 3, n. 5, 2022, p. p. 86-105. Disponível em: https://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/40973/racismo_politica_leite.pdf?sequence=2&isAllowed=y Acesso em 01/12/2023

Mbembe, Achille. Crítica da Razão Negra. São Paulo: n-1 edições, 2018.