Dentro do campo de estudo da Educação, a ideia de que todos podem aprender é uma premissa certa. Todo/a professor/a sabe que, utilizando os métodos adequados, qualquer aluno pode desenvolver conhecimento sobre algo. Esse valor também é compartilhado pelos povos Akan, localizados na África Ocidental, que, através da simbologia visual, transmitem a mensagem de seu ditado “aquele que não sabe, pode saber aprendendo”.

Esse adinkra[1] faz parte da identidade visual escolhida pelo Neabi/Ufac para representá-lo. Escolhemos usar esse adinkra por entendermos que ele, junto ao seu ditado, retrata o potencial transformador da educação através da capacidade de aprendizagem. Em nosso contexto, numa sociedade que cresceu sobre uma estrutura racista, há muitas coisas que não aprendemos e que movimentos sociais (como o movimento negro, indígena, LGBTI) nos ensinam; e também há coisas – racistas – que aprendemos ao longo da nossa vida e que devemos desaprender.

Essa ação de aprender/desaprender toma forma, também, na Educação Antirracista, que é aquela que “visa à erradicação do preconceito, das discriminações e de tratamentos diferenciados. Nela, estereótipos e ideias preconcebidas, estejam onde estiverem (meios de comunicação, material didático e de apoio discente, docente etc.), precisam ser duramente criticados e banidos. É um caminho que conduz à valorização da igualdade nas relações. E, para isso, o olhar crítico é a ferramenta mestra”[2].

Ora, então afirmar a necessidade de uma educação antirracista, significa dizer que há uma educação racista?

Sim.

O Brasil teve mais de 350 anos de escravização dos povos negros africanos e afro-brasileiros, foi o último país da América a abolir a escravização com a Lei Áurea de 1888 e durante muito tempo resistiu (e ainda resiste) em aplicar políticas de reparação e de igualdade racial para essa população. O mesmo acontece com os povos indígenas que, desde 1500, vêm sofrendo um genocídio aplicado, inicialmente, pelos europeus e, posteriormente, pelos seus descendentes aqui nascidos.

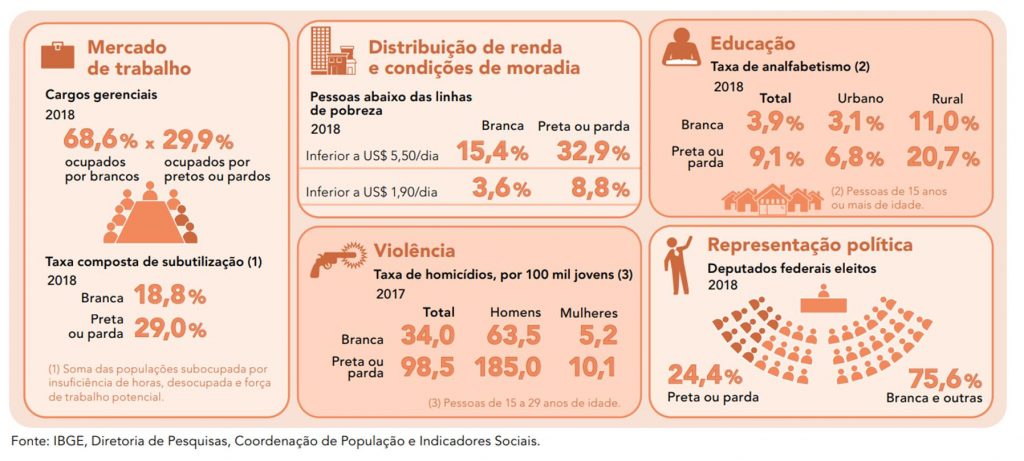

Ao olharmos para o Brasil de hoje, os dados do IBGE indicam que cerca de 56,8% da população brasileira se autodeclara negra (preta ou parda) (IBGE, 2019). Entretanto, apesar de ser a maior parte da população, quando observamos as características do mercado de trabalho, da distribuição de renda e condições de moradia, educação, violência e representação política indicados pela mesma pesquisa do IBGE (IBGE, 2019), se percebe que a vida de pessoas negras no Brasil é profundamente afetada pela desigualdade socioeconômica, consequência do legado da escravização e do racismo científico.

O histórico de escravização produziu, no Brasil, o que os cientistas chamam de racismo estrutural. Para Silvio de Almeida, o racismo estrutural é “uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento, e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam”[3]. Isso reflete diretamente tanto em nosso cotidiano, com casos específicos de racismo (como quando pessoas negras são repetidamente seguidas por seguranças em lojas), quanto no funcionamento das instituições (como quando as escolas de periferia ou de bairros onde a maior parte da população é negra ou indígena têm um funcionamento menos “efetivo” do que aquelas onde a maior parte da população é branca; ou quando a atuação da polícia nas periferias é mais violenta e em condomínios fechados é mais pacífica).

Dentro desse contexto de vigência do racismo estrutural, somos educados para não percebermos essas violências que atravessam pessoas não-brancas. Nossos olhos, como consequência de todo o contexto histórico da escravização e da construção do mito da democracia racial[4], estão tão acostumados a ver o racismo e não o enxergar, ou a procurar outras justificativas para a situação, que precisamos de uma educação diferenciada para percebê-lo e assim combatê-lo. A Educação Antirracista, que não acontece apenas dentro da escola, é uma das principais saídas.

O tema do racismo e do antirracismo é bastante amplo, ele adentra vários setores da nossa sociedade, não há como abordá-lo em apenas um texto/aula. E quando falamos do Brasil existem muitas especificidades em nossas próprias relações étnico-raciais.

O convite do portal Agazeta.net para a escrita dessa coluna representa a abertura de um canal com a população acreana para discutir, ensinar e aprender sobre racismo e antirracismo. Assim, quinzenalmente, pesquisadores vinculados ao Neabi/Ufac estarão aqui, escrevendo sobre assuntos como raça, etnia, gênero, dentre outros. Comentaremos sobre produções culturais, notícias e eventos importantes, sempre pautando e pondo raça, racismo e antirracismo em discussão. A ideia é que todos possamos aprender a ser antirracistas, pois: Em uma sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista. (Angela Davis).

–

[1] ALMEIDA, Silvio. Racismo Estrutural. São Paulo: Sueli Carneiro;

[2] O mito da democracia racial originou-se a partir da obra de Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala, no qual o autor relata que escravizados e seus senhores viviam em harmonia, não havendo conflito entre esses dois grupos, expondo para o mundo um “paraíso tropical racial”. Tal ideia foi derrubada posteriormente, ainda no século passado, a partir de pesquisa feita pela UNESCO, mostrando que o racismo no Brasil é uma realidade explícita.

[3] Adinkras são símbolos ideográficos próprios dos povos Akan, que possuem significados carregados de sabedorias e ensinamentos que giram em torno das tradições africanas. São vários, o da ilustração acima simboliza “Nea onim no sua a, ohu” que significa “quem não sabe pode saber, aprendendo”.

[4] CAVALLEIRO, Eliane (org.). Racismo e anti-racismo na educação: repensando nossa escola. São Paulo: Selo Negro, 2001.

–

Por Andressa Queiroz da Silva e Wálisson Clister Lima Martins

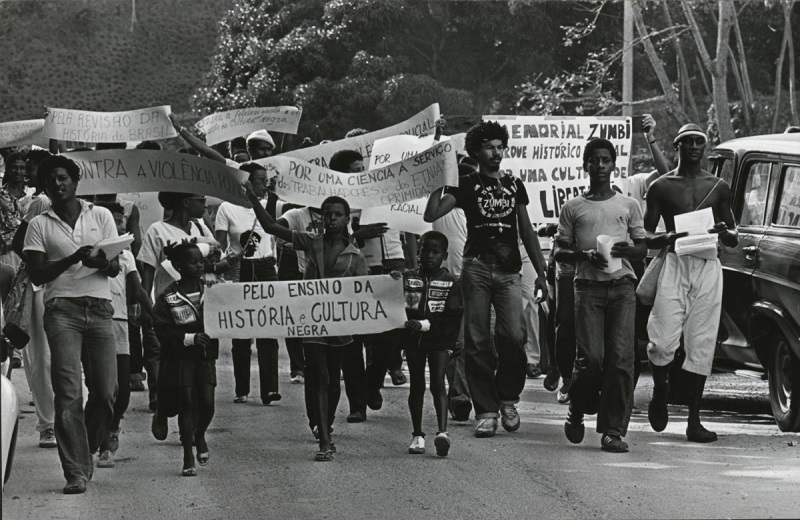

Foto de Juca Martins/Olhar Imagem. “Manifestação durante a reunião da SBPC, Salvador, BA, 1981”. Arquivo Edgard Leurenroth/Unicamp.

–

Andressa Queiroz da Silva é graduada em Letras Português, bacharela em Serviço Social, formada no curso de aperfeiçoamento UNIAFRO, mestre em Letras, pesquisadora do LabODR/Ufac, pesquisadora do Neabi/Ufac e professora da Educação Básica do Estado do Acre.

Wálisson Clister Lima Martins é professor de História, aperfeiçoado em Políticas de Promoção de Igualdade Racial na Escola pelo curso Uniafro (UFAC), mestre em Educação pelo PPGE/Ufac e membro do Neabi/Ufac.